Intersektionalität, die | intersektional (adj.)

Unter Intersektionalität wird das Zusammenwirken verschiedener sozialer Kategorien und ihrer Unterdrückungsmechanismen verstanden. Der Begriff Intersektionalität oder intersektional macht darauf aufmerksam, dass verschiedene Unterdrückungs- und Diskriminierungsformen gleichzeitig wirken, sich verstärken und in den gelebten Realitäten von Personen sehr unterschiedlich wahrgenommen werden (Vielfalt Mediathek o. J.).

Intersektionalität geht davon aus, dass Menschen komplexe Identitäten und verschiedene soziale Identitätskategorien haben wie zum Beispiel Klasse, Ethnizität, ⇒ Gender, Behinderung, Sexualität, Religion und Nation. Daher analysiert der Begriff die Realität einer Person als ein Geflecht aus mehreren Kategorien, die sich gegenseitig bedingen: So erlebt beispielsweise eine weiße, jüdische Frau mit Behinderung andere Formen von Diskriminierung als eine Schwarze, ⇒ queere Frau. Der Begriff Intersektionalität macht damit deutlich, dass Diskriminierungsformen nicht nur addiert werden, sondern zusammenwirken und neue Diskriminierungsformen entstehen können (Friedrich Ebert Stiftung 2022). Der Begriff Intersektionalität will dieser Komplexität gerecht werden und ein Verständnis von den Verflechtungen zwischen Kapitalismus, Patriarchat und Rassismus schaffen. Es gehe darum, so Emilia Roig, diese Komplexität „besser zu verstehen und auch besser zu bekämpfen“ (Friedrich Ebert Stiftung 2022).

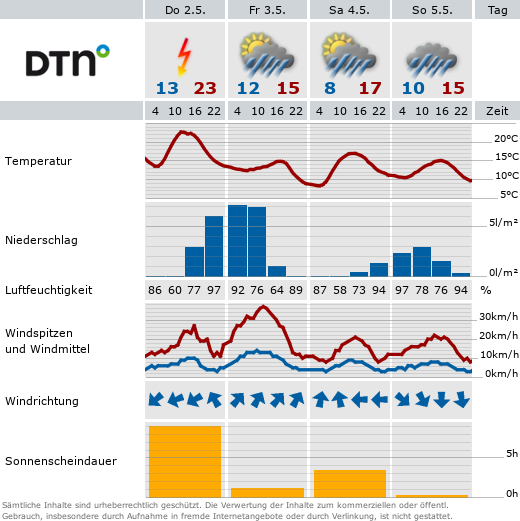

Intersektionalität kommt von dem englischen Wort intersection, was Schnittpunkt oder Kreuzung bedeutet. Intersektionalität folgt der metaphorischen Idee, dass Identitätsmerkmale bzw. Diskriminierungsformen wie Straßen verlaufen, die sich an einer Kreuzung treffen. An der Stelle der Kreuzung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, angefahren zu werden bzw. Diskriminierung zu erfahren. Je mehr Identitätsmerkmale und Diskriminierungsformen zusammentreffen, desto höher ist an dieser Stelle das Risiko eines Unfalls. In diesem Moment ist dann nicht mehr zu erkennen, aus welcher „Richtung“ die Diskriminierung kommt. Das bedeutet: Die Diskriminierungsformen werden nicht einfach addiert, wirken aber auch nicht unabhängig voneinander – vielmehr entstehen neue Diskriminierungsformen. Der Begriff will also auch auf die besondere Verletzlichkeit von mehrfachdiskriminierten Menschen hinweisen (Gender Mediathek o. J.).

1989 wurde der Begriff von der US-amerikanischen Rechtswissenschaftlerin Kimberlé Crenshaw in ihrem Essay „Demarginalizing the Intersection of Race and Sex“ eingeführt (Heinrich Böll Stiftung 2019). Mit dem Aufsatz wollte sie auf die spezifischen Formen von Diskriminierung aufmerksam machen, die Schwarze Frauen betreffen, jedoch weder rechtlich geschützt noch sozial anerkannt waren. Auslöser für den Text waren die Klagen fünf Schwarzer Frauen gegen den Konzern General Motors aufgrund von Rassismus und Sexismus im Unternehmen. Diese Vorwürfe wurden vom Gericht zurückgewiesen, denn es wurde weder eine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht noch aufgrund von race erkannt. Die spezifische Diskriminierung der Schwarzen Frauen durch den Konzern fiel somit durch das Raster (Crenshaw 2019).

Entstanden ist der Begriff aus dem Schwarzen Feminismus, der die Diskriminierungsformen Sexismus und Rassismus kombiniert. Inzwischen ist Intersektionalität fester Bestandteil der feministischen Bewegung. Er distanziert sich in seiner kritischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Unterdrückungsmechanismen von dem sogenannten White Feminism. Dieser stellt vor allem weiße, privilegierte Frauen in den Mittelpunkt (Frauenseite.bremen 2022).

Es gibt aus der feministischen Bewegung auch Kritik an dem Begriff. Manche Vertreter*innen des materialistischen Feminismus sehen die Gefahr, dass Intersektionalität zu einer Fragmentierung der Bewegung führen könnte und, dass durch den Fokus auf sichtbare Diskriminierungsformen nicht die kapitalistischen Ursachen struktureller Ungleichheiten adressiert werden: „All diese Manifestationen kapitalistischer Ausbeutung und Herrschaft werden nur noch als ‚Diskriminierung‘ benannt und damit nur [im] begrenzten Maße kritisiert“ (Mendívil & Sarbo 2022).

Mittlerweile ist das Intersektionalitätskonzept fester Bestandteil der Gender- und Diversityforschung sowie in anderen Disziplinen und wird theoretisch und methodisch in der Lehre an Hochschulen eingesetzt. Als Analysekategorie hat Intersektionalität auch Einzug in Parteiprogramme oder Diversitykonzepte von Unternehmen gefunden (Freie Universität Berlin 2025).

Stand: Mai 2025

Quellen

- Crenshaw, Kimberlé (2019): Warum Intersektionalität nicht mehr warten kann. Intersektionalität war gelebte Realität, bevor sie zu einem Begriff wurde. Heinrich Böll Stiftung, Gunda Werner Institut.

- Frauenseite.bremen (2022): Was ist eigentlich… Intersektionaler Feminismus? Letzter Zugriff 22.04.2025.

- Friedrich Ebert Stiftung (2022): Was ist Intersektionalität? Emilia Roig erklärt es dir!. Letzter Zugriff 22.04.2025.

- Freie Universität Berlin (2025): Intersektionalität statt Eindimensionalität und Addition. Letzter Zugriff 22.04.2025.

- Gender Mediathek (o. J.): Intersektionalität. Letzter Zugriff 02.05.2025.

- Heinrich Böll Stiftung (2019): Intersektionalität: Eine kurze Einführung. Letzter Zugriff 22.04.2025

- Mendívil, E. R. & Sarbo, B. (2022): Die Diversität der Ausbeutung. Zur Kritik des herrschenden Antirassismus. Dietz Berlin.

- Vielfalt Mediathek (o. J.): Intersektionalität. Letzter Zugriff 22.04.2025.

Das Glossar soll sich im gegenseitigen Austausch mit Leser*innen weiterentwickeln.

Wir stellen regelmäßig unter dem #klargestellt die Definition eines Begriffs zur Diskussion. Sie haben Fragen oder Anregungen? Diskutieren Sie mit und tragen Sie zu einem besseren Verständnis der Begriffe bei! Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen an: shk.gleichstellung@tu-dortmund.de